24/05/2017

KR'TNT ! ¤ 330 : THEE OH SEES / T-SHIRT / POGO CAR CRASH CONTROL / SCORES / '77 / NEW ROSES / HOWLIN' JAWS / AUSTIN OSMAN SPARE

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 330

A ROCKLIT PRODUCTION

25 / 05 / 2017

|

THEE OH SEES / T-SHIRT POGO CAR CRASH CONTROL SCORES / SEVENTY SEVEN / NEW ROSES HOWLIN' JAWS / AUSTIN OSMAN SPARE |

TEXTES + PHOTOS SUR

http://chroniquesdepourpre.hautetfort.com/

I can see Thee Oh Sees (for miles and miles)

Sur scène, Zi Oh Sees développent une telle énergie qu’on pense aux Who. Tous ceux qui ont vu les Who sur scène le savent : aucune équivalence dans l’histoire du rock, aux plans présence et niveau sonore. Pas même Motörhead. Avec sa nouvelle formule de powerhouse à deux batteurs, John Dwyer renoue avec la démesure du Baba O’Rhum cataclysmique qui nous avait explosé les tympans à la fête de l’Huma en 1972.

Tiens, encore un point commun avec les Who : John Dwyer joue sur une bête à cornes, comme Pete Townshend, sauf que la sienne est transparente. Et comme Pete Townshend, John Dwyer multiplie sur scène ce que les Anglais appellent the antics. Dwyer ne saute pas en moulinant comme Townshend, mais il exécute des pas de danse abyssiniens, ceux du Nijinski de l’Après-Midi d’Un Faune, très graphiques et joliment dingoïdes, pour bien ponctuer l’envoi des violentes rafales de chaos sonique. Il va très loin, bien au-delà du spectaculaire. Comme les Who, il échappe à tous les formats, parce qu’il a su bâtir un monde à son image, celle d’un blaster quasi-incontrôlable.

Tous ceux qui ont vu les Dirtbombs et les Monsters le savent : sur scène, la double batterie démultiplie l’impact du groupe. Mais on a l’impression que les mighty Oh Sees atteignent un niveau encore supérieur de démesure, car rien de ce qu’ils jouent n’est prévisible. Leurs albums produisent exactement le même effet. Ils sont à la fois tellement libres et tellement puissants qu’ils échappent à toutes les conjectures, et sur scène, l’imprévisibilité des choses fait tout le charme du groupe. Ça veut dire en clair que John Dwyer nous emmène exactement là où il veut. Il manie une sorte de chaméléonisme impénitent qui lui permet de créer la surprise en permanence. D’où l’I can see for miles and miles and miles and miles, d’où cette facilité psychédélique à pulvériser les attentes, d’où cet immoralisme sonique qui se moque des lois de la République, d’où cette volcanisation des thèmes que les instituts de recherche ne parviennent toujours pas à interpréter, d’où cette exubérance intempestive qui ridiculise les tempêtes du Cap Horn, d’où cette manie des irruptions insoupçonnables qu’on accueille à bras ouverts, d’où cette facilité dégueulasse à réinventer le rock, et même pire, à rocker la ré-invention. John Dwyer est un homme à mille facettes. On imagine aisément que les êtres qu’on déifiait dans l’antiquité devaient lui ressembler. Il s’impose par une sorte de charisme à la fois bon enfant et mèche dans l’œil, mais une sorte de rigueur monastique semble charpenter le personnage. Il est bien évident que l’infernale qualité de son jeu de guitare ne sort pas de la cuisse de Jupiter. Il joue exactement ce qu’il faut jouer, sans en rajouter. John Dwyer n’est pas l’un de ces Raymond la science qui s’affichent en couverture des magazines de rock qui ont depuis longtemps sombré dans la vulgarité. Tout le contraire. Il arrive sur scène comme s’il revenait de la plage, après une partie de surf à Malibu. Chez lui, pas la moindre trace de rock-starisation. Juste un homme en bermuda avec sa guitare, des idées et trois bons amis (extrêmement brillants, et qui eux non plus ne la ramènent pas).

Justement, on regarde jouer ces deux batteurs et on régale de leur spectacle, de la grâce de leur jeu et de la combinaison de leurs puissances de frappe respectives. Ils jouent tout en parfaite synchronicité, c’est un effarant ballet qui provoque par moments des hallucinations. Ces deux mecs sont beaux comme des apôtres, et de là à voir un Christ en John Dwyer, c’est un pas qu’on franchit avec allégresse dans le feu de l’action. Quand je dis : ces mecs sont beaux, cela veut dire beaux au sens iconique, car les inclinations des visages, le ruissellement des sueurs, les expressions de béatitude, tout cela nous renvoie aux portraits d’apôtres signés par les peintres de la Renaissance italienne. Ces deux batteurs développent une sorte du mysticisme du beat et ne s’accordent aucun repos. John Dwyer veille à ce que leurs batteries soient installées au premier rang. Dès lors, Paul Quattrone et Daniel Rincone jouent à jeu égal avec les deux autres.

Puisqu’on est dans les parallèles, quelque chose chez John Dwyer rappelle Kim Fowley. Sans doute par le dessin très carré du visage, par la carrure, par le fait qu’il soit lui aussi californien, mais surtout par l’ampleur de sa personnalité. Il y a autant de génie chez John Dwyer qu’il y en avait chez Kim Fowley. Ils mettent tous les deux leurs vies et leurs intelligences respectives au service d’une seule forme d’art : le rock. Et on réalise un peu plus facilement que pour parvenir à ce niveau, il faut ce qu’il est convenu d’appeler une prédisposition. Devenir Kim Fowley ou John Dwyer n’est tout simplement pas à la portée de tout le monde. Le rock est un art suprêmement difficile, ne l’oublions pas.

Les débuts du groupe n’auguraient pourtant rien de bon. Essayez d’écouter l’album Sucks Blood paru en 2007 jusqu’au bout, vous verrez, ce n’est pas facile. On trouvait alors ces albums dans le bac garage du Born Bad de la rue Keller et les pochettes piquaient la curiosité.

Une sorte de vampire à six dents ornait la pochette de The Master’s Bedroom Is Worth Spending A Night In paru l’année suivante et on y voyait se développer une tendance intéressante, une façon de penser le rock autrement. En entrant dans cet univers musical, il fallait abandonner tout espoir de rationalité. Sur ce disque, tout n’était que luxe arty, calme incongru et volupté désordonnée. Quand on écoutait un cut comme «Grease 2», on se demandait vraiment pourquoi on écoutait ça. On se demandait aussi à quoi pouvait servir ce groupe inclassable. On les voyait explorer toutes les figures de style inimaginables. En fait, ils nous aidaient à sortir du carcan garage qui finit par appauvrir le rock pour le transformer en peau de chagrin. Avec cet album, Zi Oh Sees se comportaient comme d’impavides stylistes soucieux de diversité. On trouvait en B un commencement de début de hit avec «Adult Acid», un hit de pop rocké du ciboulot. Avec «The Coconut», ils passaient au heavy rock en développant dans les textes une bien belle tendance surréaliste et le «Maria Stacks» d’après finissait par captiver grâce à son Maria Maria you dig a hole with words in there. John Dwyer achevait sa B en beauté avec un «Poison Finger» bien vu, puisque monté sur le riff de «Gimme Some Loving», suivi d’un «You Will See This Dog» gorgé d’I want my fun to be free and out of sight. On ne pouvait qu’admirer la diversité de leurs paysages musicaux. C’est là que John Dwyer commença à façonner le monde à son image de tatouage de main percée et de marcel rayé.

Un jour, on vit une chauve-souris clouée sur la pochette d’un album. Il s’agissait du fameux Help paru un an plus tard sur In The Red qui était alors LE label de référence, comme l’avait été Crypt auparavant. Dès «Ennemy Destruct» on savait à quoi s’en tenir : John Dwyer cherchait à créer l’événement. Il agissait ni plus ni moins comme un bâtisseur d’empire libre, vous savez, ces empires qu’on bâtit pour jouer, un empire d’Everybody dig in everybody clam up et le mythe du monde libre remontait à la surface, sous la forme d’une nouvelle vision du rock, loin du m’as-tu-vu des solistes grimaceurs et des Stong à la mormoille. John Dwyer donnait le champ libre à sa liberté. On entrait alors dans le tourbillon magique de «Ruby Go Home», John y répétait en boucle son Hey tambourine what that you’re saying d’argent gris joué sur un mood de groove garage assez convaincu de sa légitimité. S’ensuivait une belle gerbe d’espoir nouveau avec «Meat Step Lively» gratté à l’insistance typique. Aussitôt après, avec «A Flag In The Court», il réinventait cette belle ferveur surréaliste qui pour son malheur tomba un jour sous la coupe du dictateur Alfred Breton. John Dwyer racontait n’importe quoi, usant de la liberté comme d’un prétexte à toute forme d’expansion du domaine de la lutte. Et la B s’ouvrait comme un horizon, avec «Rainbow», joli coup de mood garage on the move avec les ba ba ba des Troggs dans un refrain scintillant d’arpèges de SG. S’ensuivait un «Go Meet The Seed» solide et terriblement bien intentionné, avec du I wanna hang way up in a tree arrosé de chœurs des Who, et toujours cette manie simplificatrice de répéter en boucle d’argent gris le même couplet en forme d’objet-prétexte. Avec «Soda St#1», il exacerbait encore plus les choses, on avait là un cut élancé, gratté, chant, œuvré, véritablement inspiré par les trous de nez, une sorte de power-pop luminescente. Attention, le festin continuait avec «Destroyed Fortress Reapers», fantastique progéniture picabiesque d’un rainbow qui n’avait pas le droit de dire non, puis tout s’arrêtait brutalement avec «Peanut Butter Oven». On avait là dans les pattes un disque qui sortait de l’ordinaire, un véritable festin d’idées, une gerbe d’éclats protéiformes, on avait la preuve qu’il existait encore un espace pour le libertarisme dadaïsant et tombouctique. Alors, amis des bêtes et de Tzara, du lama rouge et d’Ornicar, jetez-vous sur ce miroir aux alouettes.

John Dwyer confirmait sa pente Dada avec Dog Poison paru la même année. Comme notre homme devenait prolifique, il valait mieux avoir un portefeuille bien garni. Il attaquait avec un «The River Rushes» bien alambiqué et comme toujours sans aucune prétention. Il se payait même de luxe de balancer un solo de flûte complètement délabré. Notons qu’il jouait au seulâbre invétéré sur cet album un peu plus austère que le précédent. Il récompensait la fidélité de ses admirateurs avec «The Fizz», une pop sautillée qui non seulement puait la fuzz, qui avait en plus trouvé l’adresse et qui fell face first at the front door. Cette façon baroque d’amener les choses rappelait bien sûr celle des Holy Moundal Rounders. Avec «Sugar Boat», il fonçait droit sur le ludique barrettien. Mais le Dada se nichait en B avec notamment «I Can’t Pay You To Disappear», un solide romp de pop de so you can do it for free. On ne pouvait pas imaginer plus Dada dans l’esprit. Même chose avec «Voice In The Mirror», pur slab de Dada strut. John stroumphait son Dada stack avec la pire des impénitences ce qui nous permettait d’affirmer à l’époque qu’impénitence et impétuosité constituaient les deux mamelles de John Dwyer. Il enchaînait ce tour de force avec «Dead Energy» joué au processionnaire des fourmis rouges un jour de deuil national. Ça tintinnabulait sous le soleil de Satan.

La pochette abstraite de Warm Slime interloquait. On entrait dans ce monde délicieusement hirsute et créatif par la grande porte, c’est-à-dire le morceau titre, sur une face entière. On entendant la délicieuse Brigid chanter au fond d’un cut qui virait en jam de gym nasty, véritable pied de nez à l’ampoulé du prog. John Dwyer révélait là une passion pour Can, traversant avec nous des paysages chantants et variés. Il jouait littéralement la carte de la face, grâce à un hypno de fête à nœud-nœud, où l’on pêche le canard pour gagner un pingouin. On tombait ensuite sur le festin pantagruélique de la B et cet «I Was Denied» assez comique d’I flew away with a friend of mine et d’I got fucked up suffice to say joué à la ritournelle insistante bien vue, oh see bien vue. Encore plus dingue, cet «Everything Went Black» parfaitement décousu, d’un baroque sans queue ni tête, véritable stomp capable d’envoûter une légion romaine, suivi d’un «Castiatic Tackle» joué au pire strut de garage qui fut - What did she ask ?/ Are we good ?/ Yeah I think - Extrêmement solide et parfaitement cognitif au plan textuel. Il bouclait cet album effarant avec «Mega-Feast», véritable coup d’exacerbation trapézoïdale, et «MT Work», joué à la pure énergie créative. Ce groupe fonctionnait alors comme un geyser galactique.

On trouvait un redoutable écorché sur la pochette du Carrion Crawler/ The Dream EP paru en 2011. C’était encore une fois foutu d’avance, on sentait dès le morceau titre d’ouverture que l’album allait nous emporter la bouche. Il attaquait ça à la dégringolade d’eat meat/ Fill with holes. Il jouait ça avec un pugnacité illicite qui favorisait l’apparition d’hallucinations. En écoutant «Contraception/Soul Desert», John Dwyer établissait en peu plus clairement sa réputation de créatif illimité. Il emmenait son cut ventre à terre, à la petite exacerbation cadencée, the jewel of a song. Avec un tel homme, on se sentait vraiment en sécurité. En fait, il reprenait le «Soul Desert» de Malcolm Mooney, l’un des chanteurs de Can. Mais il pouvait aussi se faire presque passer pour la réincarnation de Picabia et piloter une Delage coiffé d’un bonnet de cuir. On avait aussi un instro cinglant nommé «Chem-Farmer» et en écoutant cette merveille on savait John parfaitement incapable de décevoir les thuriféraires. Zi Oh Sees redoublaient d’une pratique abusive de la liberté à tout crin. Et la dynamique reprenait de plus belle avec un «Opposition» monté sur un beat de pétarade pète-sec et un clair de son qui permettait de distinguer ces deux choses différentes que sont les cartilages du concept et l’élancé d’une démarche d’accompagnement cérébral. Ah mais le pire était à venir, car en B se nichait «The Dream», doté d’une fabuleuse vélocité de team intime. Ces gens-là savaient compulser dans le même sens et se passionner comme des vierges rouges pour mieux embrasser l’univers. Une fois de plus, ils tapaient dans l’essence de Can, à la bonne franquette hypno. Ils retrouvaient ce sens du panache d’effluve mythique et de plumes d’autruche, on sentait battre le pouls d’une machine de mouvement perpétuel, une véritable tinguelynade d’eau fraîche et d’amour de Sainte-Phalle. On tombait plus loin sur un nouveau trésor ali-babique intitulé «Crushed Grass», joué à la cocotte véloce d’under car et de moon beam, très proche du «Locomotive Breath» de Jethro Tull. Ils y rebattaient les cartes d’une belote de belettes. Une fois de plus, on avait dans les pattes un album créativement rempli jusqu’à la gueule, ce qui devient aussi rare qu’un cheveu sur la tête à Mathieu. Ça repartait de plus belle avec «Crack In Your Eye», extraordinaire fragrance d’univers intermédiaire et constamment visité par des idées de rafles riffales, de grattés dauphinois ou encore d’espolettes pimentées. En prime, John Dwyer s’amusait à screamer ici et là, histoire de nous rappeler la fortitude de son émancipation. On retrouvait dans «Heavy Doctor» les accords que joue Robert Quine dans l’intro de «Blank Generation». Il s’amusait à virevolter dans les trapèzes d’un Barnum post-punk et il ah-ahtait sur des descentes de gamme fuligineuses - It’s just a breeze upon a blood-rich sea - Encore un album dont on sortait à quatre pattes.

Une horrible main décrochait un téléphone sur la pochette de Castlemania, un double album qui se jouait en 45 tours. John Dwyer embarquait l’«I Need Seed» au beat pop mod d’I need to throw up the grass. Son beat sautillait dans la prairie, et un vent de liberté soufflait sur le pays. Une fois de plus, il défiait toutes les lois de la physique et ne respectait rien, pas même le vieux principe de gravitation universelle si cher à Newton. Avec «Corprohangist», John Dwyer cherchait un fouet pour se faire battre et traitait sa chanson de tous les noms - Oh yeah this song is sung/ This song is shit - Il sortait la meilleure fuzz de son chapeau de magicien pour un «A Wall A Century» heavy et solidement dérangé, comme ébahi à Tahiti. Il nous faisait le coup de la B qui tue avec une série invraisemblable de smash-cuts, à commencer par un «Spider Cider» joué au prog protubérant, juste pour exprimer ce qu’est le blaze, suivi de «The Whipping Continues», petite heavyness plombée au LSD et relativement pompeuse, au sens de l’Oracle des Zombies de Delphe. Ah, mais il n’allait pas s’arrêter en si bon chemin car voilà qu’arrivait «Blood On The Dock» une pop de pirates, avec un dark ship foating after me, oh no no no et il poussait le bouchon encore plus loin en passant un solo oriental de Mahabarata digne du Barabajagal, ce qui semblait logique vu qu’on retrouvait Donovan dans l’histoire. Il lançait «A Warm Breeze» à coups d’harmo sixties et recréait l’illusion d’une incommensurable diversité des genres, un peu comme si son éventail s’étendait à l’infini, telle l’une de ces japoniaiseries chères à Stéphane Mallarmé qui, souvenez-vous, fut le pape de la rue de Rome.

L’homme à tête de chien qu’on voit dans un cercueil au dos de Putrifiers II EP n’est autre que John Dwyer. Putrifiers II EP fut aussi le dernier album des Oh Sees paru sur In The Red. Il attaquait «Waw Face» à coup d’Oh wite ! Quel dingue, ce mec ! On le voyait tirer son son avec opiniâtreté et comme il visait la mad psychedelia, il créait les conditions d’une sévère lactose pariétale. Ses cris relevaient de l’organique et on sentait un mouvement indicible, pareil à celui d’une armée en marche dans un univers en ordre, une troupe compacte et bien gardée sur ses flancs. Il passait à la pop tétanique, et même très tétanique, avec «Hang A Picture». Cet homme n’en finissait plus de se vouloir complet, il tâtait de tous les genres avec un égal bonheur et dressait une nouvelle typologie du rock, d’une manière qu’il voulait exhaustive, sachant bien que l’exhaustivité ne compte pas dans l’absolu de la relativité. Il revenait à un format plus garage avec un «Flood’s New Light» bien martelé et chanté à l’ersatz de voix. En B, il nous régalait de «Lupine Dominus», une pop joliment enveloppée, montée sur un thème de guitare bien gras qui pouvait à la limite sonner comme une trompette wha-wha, ce qui ne manquait de nous galvaniser.

Avec Floating Coffin et sa pochette sucrée aux fraises, John Dwyer ouvrait l’ère Castle Face, un label aventureux au logo protéiforme. Il donnait le la avec un coup de grisou garage, «I Come From The Mountain», bien cavalé à travers les hautes plaines. Et toujours ces wow ! suivis de plongées en enfer. Comme dans ses autres chansons, il shootait un couplet en boucle d’argent gris - Girls like to smile half the time/ Boys are the trouble all the time - On avait là un vrai hit sauvage. Il en ramenait un autre à la suite, le fameux «Toe Cutter/Thumb Buster», épais et mélodieux, magnifique d’élévation spirituelle. Il le revisitait au thème gras et altérée. On avait là un cut incroyablement beau et paisible et il n’en finissait plus de relancer son équipage. Il revenait à sa vieille passion pour Can avec «No Spell», hypno à gogo ponctué de wow de la Wells Fargo. Et puis il bouclait l’A avec «Strawberries One & Two», une mélasse lysergique à l’étique raréfiée, mais il n’en cherchait pas moins l’espace du promontoire prométhéen, ainsi que des avances sur recettes. Oh et puis en B, il exultait avec «Maze Pancer» - No brains inside of me ha !/ Nothing inside of me ha ! - Il s’esclaffait alors que son char filait à train d’enfer à travers la morne plaine de Mésopotamie. Son attelage étincelait sous le soleil. Il jouait plus loin un «Sweets Helicopter» en mood de mode Pinder sous la voûte étoilée d’un chapiteau, avec des accords voltigeurs et des animaux en peluche.

Avec Drop, John Dwyer inaugurait la série des pochettes ratées, au nom de la liberté, bien sûr. Il attaquait avec un «Penatrating Eye» joué au heavy bulbique, une histoire d’œil volé. On se retrouvait confronté une fois de plus à la réalité d’un mec comme John Dwyer, incapable de se prendre au sérieux. Il chantait ensuite «Encrypted Bounce» d’une voix d’ange de miséricorde, sur un joli beat de rase motte. Il y avait encore là de quoi nous fasciner jusqu’à l’os du genou. Il s’agissait en effet d’un cut monté à l’idée pure, conçu dans un esprit de maniaquerie invétérée, digne d’une vestale vénale. Et en B ? Eh bien, il s’y passait des choses pour le moins intéressantes, comme ce morceau titre amené en forme de garage pop d’I don’t expect to see you again oh yeah, avec de la fuzz plein la bouche. Il enchaînait ça avec un «Camera» chargé de mad desire, celui de porter les visages des autres hommes. Pas facile. S’il fallait s’appesantir sur un cut, ça ne pouvait être que «Transparent World», joué au groove ambigu de fusion saxée sur une belle bassline de Chris Woodhouse.

Un drôle de monstre armé d’un flingue spongieux orne la pochette de Mutilator Defeated At Last. On était tout de suite frappé de plein fouet par l’énorme «Whitered Hand» qu’il joue encore aujourd’hui sur scène, un hit athlétique et complètement fascinant, sur lequel il bondit de droite et de gauche comme un Nijinski devenu apoplectique. Par contre, «Poor Queen» allait plus sur la pop. Il jouait ça aux accords byzantins de cristal d’apothicaire du Carrefour de Buci, d’autant qu’il s’agissait d’une bonne nouvelle - the queen willl live/ To see another day - Il enchaînait avec un «Turned Out The Light» presque glammy dans l’essence, un cut admirable et juteux comme un fruit trop mur. Et puis il bouclait l’A avec «Lupine Ossuary», un instro joué à la virtuosité paganinique. Franchement, ce mec pouvait tout se permettre, comme le montrait encore «Holy Smoke», un hit de B, une sorte de carpaccio d’arpèges frelatés et servi sur une fine couche d’ambre jaune.

L’an passé sont sortis trois albums des Oh Sees, à commencer par l’un des plus beaux albums live de tous les temps, Live In San Francisco. Ça démarre avec l’effarant «I Come From The Mountain» tiré de Floating Coffin, traité ici en violent mode garage californien, joué à la tonne de son et savamment vrillé de solos. Et c’est là qu’on retrouve la powerhouse des deux batteurs, et croyez-moi, ça change tout. Ils enchaînent avec «The Dream» tiré du Carrion Crawler/ The Dream EP. Derrière John Dwyer, ça bat comme chez les Pink Fairies, ça joue à l’extrême clameur d’Elseneur. Ils embarquent «Tunnel Time» au beat de ventre à terre, au pulsatif compulsif. Tim Hellman gratte du bassmatic à flots continus. Heureusement qu’il joue sur Ricken. Ils attaquent la B avec un «Web» tapé au groove anglican et les Oh Sees suent sur «Man In A Suitcase». Oh les Oh Sees savent ! Ils jouent l’organique à l’état le plus pur. Tiens, revoilà l’excellent «Toe Cutter/Thumb Buster» tiré de Floating Coffin et riffé à la Teddy Bear, mais complètement dérangé au plan sonique. John Dwyer barde son art de son et crée les conditions de l’extravagance. Il ramène le souffle d’un Abel Gance dans le rock moderne. Ils attaquent la C avec l’infernal «Withered Hand» tiré de l’album précédent, véritable blast de powerhouse, une branle se met en branle, alors si ça n’est pas du blast, qu’est-ce donc ? Rien de plus déterminant qu’une powerhouse décidée à en découdre. Avec «Gelatinous Cube», John Dwyer claque ses chœurs et profite de la moindre étincelle de frénésie pour sombrer dans le chaos. Il joue la carte des frénétiques de l’Avant siècle. Ils bouclent en D avec un «Contraption» survolté que vient concasser un chorus spatial et aventureux. John Dwyer a mis au point une formule infaillible. On se régale de cette énorme jam entreprenante. On parle de cette face cachée comme on parlerait de l’œuvre de toute une vie.

Pochette à la Chirico pour A Weird Exits paru la même année, mais un Chirico qui irait mal. Ça commence par une belle énormité, «Dead Man’s Gun» tarabusté vite fait et fracassé par un solo signé Dwyer. C’est joué à l’hypno fatidique et Brigid Dawson vient faire des voix de Bogus Man avec cette bête de John. On trouve en fin d’A un «Jammed Entrance», c’est-à-dire un instro tendancieux. On s’y perd en conjectures, tant l’automatisme prévaut. Picabia aurait adoré cette dynamique interne de piston polyglotte à poil dru. On retrouve l’hypno magique des Oh Sees en B avec un «Plastic Plant» chanté à la voix blanche et ils enchaînent avec le faramineux «Gelatinous Cube» qu’on trouve aussi sur l’album live. John Dwyer file en mode garage punk, avec cette façon exclusive de trousser des petits éclats de solos, pendant que la bassline ondule comme le ventre d’Oum Kalsoum sous le satin des draps du Cheik en blanc.

John Dwyer explique que l’album An Odd Entrances paru lui aussi en 2016 est le petit frère du précédent - An appendix, if you will - On s’y régale d’un «The Poem» joué au bel arpeggio de Giotto. Ce sacré John Dwyer semble même se prélasser dans la coquille de Boticelli. On retrouve son appétence pour la pop en B avec «At The End Of The Stairs». On sent chez lui le pape de plage, le ponte du peuple. La pop n’a plus de secret pour cet homme. Et puis on tombe sur une merveille, «Nervous Tech», joué sur un tapis de brousse de basse, très Can dans l’esprit. John Dwyer continue de repousser les frontières du possible. C’est un acharné de l’acharnement, il veut absolument ne rien devoir à personne. Son instro tentaculaire en laissera plus d’un grosjean comme devant. Ah, il faut avoir écouté ça au moins une fois dans sa vie si on veut mourir moins bête, d’autant que ça s’inspire du «Go Ahead John» de Miles Davis. Pas de meilleure source ici bas.

Alors, au point où on en est, on peut aussi aller fureter dans les compiles des Oh Sees, tiens par exemple le volume 3 des Singles Collections. On y trouve des démos, des inédits et des reprises. Quand on sait de quoi est capable John Dwyer, on ne risque rien. On trouve dans ce volume 3 une fantastique démo de «Crushed Grass» montée sur une bassline brontosaurique, une vraie monstruosité lovecraftienne. John y couine comme l’orfraie d’Alfred de Vigny. Ils font aussi une reprise de «Burning Spear», un cut de Sonic Youth, mais John Dwyer l’allume aux lampions de la folie expressionniste, et ça déferle comme des paquets de mer sur nos hures de pauvres ères. Aucun égard pour la mansuétude ! Avec «What You Need», John Dwyer retourne dans la pampa pousser des woo ! et des yooo ! Il adore ça. En B, on tombe sur le processionnaire «Always Flying», sur un «Devil Again» sautillé comme chez les Vibrators et un fantastique «Block Of Ice» live joué au groove profilé sous le boisseau d’argent. C’est une fois de plus l’épitôme du renlentless, l’apologie du jusqu’au-boutisme de Jean Grosjean comme devant, petit neveu du célèbre bagnard échappé de l’île du Diable à la nage.

Signé : Cazengler, pas Oh See mais Ah See (à table)

Thee Oh Sees. Sucks Blood. Castle Face 2007

Thee Oh Sees. The Master’s Bedroom Is Worth Spending A Night In. Tomlab 2008

Thee Oh Sees. Help. In The Red Recordings 2009

Thee Oh Sees. Dog Poison. Captured Tracks 2009

Thee Oh Sees. Warm Slime. In The Red Recordings 2010

Thee Oh Sees. Carrion Crawler/ The Dream EP. In The Red Recordings 2011

Thee Oh Sees. Castlemania. In The Red Recordings 2011

Thee Oh Sees. Putrifiers II EP. In The Red Recordings 2012

Thee Oh Sees. Floating Coffin. Castle Face 2013

Thee Oh Sees. Drop. Castle Face 2014

Thee Oh Sees. Mutilator Defeated At Last. Castle Face 2014

Thee Oh Sees. Live In San Francisco. Castle Face 2016

Thee Oh Sees. A Weird Exits. Castle Face 2016

Thee Oh Sees. An Odd Entrances. Castle Face 2016

Thee Oh Sees. Singles Collection Volume Three. Castle Face 2013

17 / 05 / 2017 – PARIS

NOUVEAU CASINO

T-SHIRT / POGO CAR CRASH CONTROL

Jamais mis les pieds au Nouveau Casino. A l'ancien non plus. Une appellation qui empeste un peu trop l'hypermarché, mais non, pas d' assimilation hâtive et hasardeuse, une véritable salle de concert au plafond capitonné qui doit pouvoir accueillir près de trois cents personnes. Une programmation longue comme un jour sans rock'n'roll, et la file des fans qui attendent devant la porte. Salut à Marie arrivée la première à dix-huit heures trente tapante dans son T-shirt au logo assassin de Pogo Car Crash Control.

T-SHIRT

Personne ne les connaît. Prétendront que c'est leur premier concert – du moins dans un lieu moins exigu que leur appartement - même si l'on retrouve des traces d'antérieures apparitions dans la mémoire inquisitoriale du Net. De toutes les manières on les sent un peu tendus. Mais l'assistance ne sera pas cruelle. C'est qu'ils vont prendre de l'assurance au fil des morceaux et arriver à établir le contact.

Groupe mixte mais sans parité, une fille deux garçons. Difficile de définir le style, les deux premières entrées en matière, Mide and Hyper, flirtent avec le white rock, guitare filante et rapidité du drummin', mais ces caractéristiques vont s'effilocher au fil des morceaux. Léa se cache derrière ses lunettes et le micro de sa voix exigerait que l'on hausse le ton, la guitare surfe mais deviendra de plus en plus affirmée tout le long du set. Première caractéristique, les fins impromptues qui vous laissent sur votre faim. Les morceaux sont aussi courts que leurs titre : Heaven, Dates,Triton, Razor, Cold, Sloan... Serait-ce l'indication d'une allégeance vertueuse à l'esthétique des Ramones ?

Rien de novateur, T-Shirt joue un rock basique sans surprise mais bien balancé, tout compte fait agréable à écouter. Des murmures d'approbation monteront de la foule au fur et à mesure que Toma appuie de plus en plus sur ses toms et que Luc à la basse double la voix de Léa. A moins que je n'aie inverti les deux prénoms. L'est sûr que l'appétit vient en mangeant et notre trio prend du poil de la bête au fur et à mesure qu'il déroule sa set-list. Z'ont encore le problème de l'ampleur du son à résoudre. Faut lui donner une couleur et une tessiture qui deviennent marque de fabrique à part entière, ce qui est sûr c'est qu'un jour ou l'autre nous repasserons sur notre torse velu le même T-Shirt.

Sortent de scène sous les applaudissements ce qui n'était pas donné de la part d'une assistance venue pour les P3C...

POGO CAR CRASH CONTROL

En attendant Pogo... noir absolu parcouru de glauques luminescences... la tension monte de douze crans en moins d'une seconde, de la sono émerge un glas fatidique et irréversible, ce qui s'avance vers vous dans le lent égrenage de cette lourde ponctuation sonore, c'est la statue du Commandeur qui s'en vient demander sa ration d'âmes, les nôtres, tremblantes d'excitation à l'idée que dans quelques secondes débutera le grand transbordement énergétique.

Déchirure. La salle explose. Jusqu'à la fin du set ce ne sera plus qu'un horrible pandémonium de corps agités et entremêlés. Les Pogo ont frappé. Ne sont en rien des adeptes de la montée en puissance. Donnent tout et tout de suite. Sans attendre. Sans pitié. D'abord la voix, ce rut de colère, cette vomissure sanglante, qui défèque du plus profond des entrailles de la révolte métaphysique adolescente, le non définitif jeté en défi à la platitude du monde, le veto bestial s'opposant à la tristesse des existences, la condamnation excrémentielle de nos conditions de survie, tout ce crachat de haine et de rage amalgamé dans le rugissement royal des déglutitions vocales d'Olivier, il n'ouvre pas la bouche, il lâche les fauves dans l'arène néronienne de nos frustrations, et puis le reste, toute la musique que je déteste psalmodie Tante Agathe, ce déluge scansique, cette transe diluvienne, cette boule de foudre et de flamme noire comme la nuit qui détruit tout sur son passage, vous percute, vous traverse, vous éparpille, vous cendrifie, qui ne vous lâche plus, qui sans cesse revient sur vous, s'acharne, vous piétine, vous disperse, vous poudroie et vous rend à la poussière de vos égotistes petitesses.

Une seule consolation dans cette humiliation, c'est qu'ils ne sont pas mieux lotis que vous, ne font pas le show, sont eux-mêmes dans le froid de la tourmente de leur radicalité, le rock en tant qu'ascèse orgiaque, Dionysos à tout instant démembré en un rituel ultime cent fois recommencé. Jouer à perdre haleine, à puisqu'à chaque fois c'est le sort du monde qui est en jeu, que la guitare se désaccorde que le venin s'épaissit en une gangue de matière noire, l'étron fécal alchimique qui se doit d'être transfiguré en le grès rouge de tous les triomphes, Alexandre forçant les rives du Granique, entraînant ses compagnons dans les escarpements du surpassement de soi-même et des autres.

Même Lola. La douce Lola. La frêle blondeur de Lola. Désormais guerrière provocatrice. Ponctue d'un triple coup de poing définitif, les soubassements néandertaliens, ces rafales sismiques de secousses telluriques dont les soubresauts répétitifs parsèment de cataractes géantes le long torrent tumultueux qu'est l'échevellement musical, le scalp trombinoscopique des Pogo. S'avance au bord de la scène, darde ses yeux sur vous, de longs traits de haine qui vous fusillent à bout portant, et puis recule avec ce sourire roué et en même temps naïf qui parcourt le visage des douze princesses des mortifères ballades de Maeterlinck, celles qui vous rongent l'âme, l'air de rien mais plus gloutonnes que le serpent Apophis qui vous attend dans la barque de votre éternité compromise... Petite fille cruelle qui arrache méthodiquement d'un sourire angélique les ailes des abeilles, juste pour leur apprendre à ne pas voler.

Torse nu, d'une pâleur qui n'est pas sans rappeler la terrible bancheur cahalotique de Moby Dick, Louis à la batterie, sabote notre ouïe. L'on n'aperçoit que ses bras sémaphoriques, sémaphoniques, levés très haut – comme des signes d'appel et d'invocation des divinités du mal. Doit bien les rabaisser de temps en temps sur ses toms pour leur faire la peau comme le prouve le roulement continu des huit sabots de Sleipnir le coursier frénétique qui galope et tournoie sans fin dans un ébranlement rythmique infini.

Flash sur la salle. Des corps sont portés à bout de bras comme des victimes expiatoires que dans un enthousiasme délirant l'on emmène en offertoire devant la scène afin qu'elles soient honorés d'un regard approbatif d'Olivier qui n'en continue pas moins de violer sa guitare et d'éructer le chant tribal des hordes fratricides. Certaines sont déversées sans ménagement sur la scène, s'enroulent dans les fils, mouches engluées dans la toile de l'aragne, s'écroulent par terre entraînant avec elles dans leurs efforts reptatifs de délivrance les pieds de micros. Inutile de s'inquiéter, Royaume de la Douleur, Hypofhèse Mort, Paroles M'assassinent, Rire et Pleurs, toute cette folie est inscrite et préfigurée dans les paroles du groupe. Jusqu'à ce quidam qui s'empare du pied du micro, ne le lâche plus et en tape résolument le sol comme s'il voulait écraser les serpents du désespoir de la chevelure vipérine de Méduse qui chaque matin nous sert de miroir. Olivier agonise sur le sol, mais tel le phénix se relèvera et renaîtra à plusieurs reprises de ses flammes auto-combustatoires.

Apocalypse finale, débâcle, carnage, carambolage, Olivier lance les hostilités, prophétise notre futur injonctif, Crève hurle-t-il et la sarabande de la démence s'empare des esprits. Difficile d'en relater un compte-rendu objectif, les deux guitaristes sont dans la salle et Simon se lâche, lui qui avait été particulièrement brutal envers sa guitare durant tout le set, lui qui s'était lancé dans des vocaux astringents comme des tentacules de pieuvre ne se retient plus. Slide sur les cordes avec le cromi, obtient ainsi une espèce de vomi grésilique de crocodile des plus délicieusement alligatoriens. Et c'est fini. Tout s'arrête. Vous savez bien que cela finirait ainsi mais la pierre froide du tombeau s'est refermée sur vous et vous êtes définitivement seul. Tout le monde se regarde, l'on touche un peu son voisin pour savoir s'il est bien vivant. Malaise général. Comment se raccorder à la réalité après une telle effulgence. Une seule échappatoire, un rappel, retournent enfin sur scène, dégoulinants de sueur et d'eau dont ils se sont abondamment aspergés dans les coulisses pour éteindre le feu inextinguible du rock noise qui court encore dans leurs veines. Reviennent épuisés mais le sourire de la victoire aux lèvres. Olivier nous traite d'américains puisque l'on demande more à mort. Et ajoute qu'il est a lonely guy. Toutefois adulé rajouterons-nous. Un dernier Crash Test. Dantesque. Démentiel. Et nous les laissons partir.

Pogo Car Crash Control. Souvenez-vous de ce nom. Ce n'est pas seulement un bon groupe. Ces jeunes gens sont en train de construire une légende.

( Photo : Guendalina Flamini )

Damie Chad.

21 / 05 / 2017 – SAVIGNY-LE-TEMPLE

L'EMPREINTE

SCORES / SEVENTY SEVEN

THE NEW ROSES

Dimanche après-midi, L'Empreinte, Savigny-le-Temple, dix-huit heures, horaire un peu inaccoutumé pour un concert, mais à ne pas manquer, trois groupes, j'ignore tout des deux derniers, mais ce n'est pas pareil pour le premier, The Scores, un concert pas tout-à-fait comme les autres, le groupe a annoncé sa dissolution, deux ans et demi que nous les suivions sur KR'TNT !

SCORES

Sont là tous les quatre, Elie Biratelle à la basse, Léopold Leroy et Simon Biratelle aux guitares, Nicolas Marillot engoncé dans sa batterie, lancés dans une intro tonitruante lorsque de derrière les amplis où il s'était tapi surgit Benjamin Biot-André, s'empare du micro comme d'une hache d'abordage et entame autour de sa hampe une danse scalpique des plus sauvages, les Scores nous livrent le set définitif, seulement sept titres mais sans une once de graisse, sept épures magistrales, parfaites, l'essence d'un rock'n'roll qui flirte avec le hard sans jamais s'appesantir en des clichés par trop appuyés, trois guitares inspirées poussées grand vent par la frappe multiplicatrice de Nicolas, Good Night, Naughty Angel, Leave me Now nous tombent dessus, énergie à l'arrache au service d'une architecture mûrement maîtrisée, trois traînées d'or ruisselantes telle la semençale pluie de Zeus entre les cuisses de Danaé, et puis Ben prend la parole, explique que c'est le dernier set, à l'Empreinte, là où ils avaient débuté, évoque en mots simples ces cinq années d'amitié fraternelle et toutes ces rencontres que l'existence du groupe a générées, phrases émouvantes qui bénéficient de l'attentive compréhension du public qui pour une grande partie les découvre, et qui se demande le pourquoi de cette séparation, alors que le groupe fait preuve d'une cohésion exceptionnelle. L'on sent la salle touchée, mais Scores repart avec Forget About It – il est des moments de sincérité qui ne s'oublient pas, Take a New Turn – titre prophétique – mais le meilleur est à venir, une version de Born To Be Wild d'une justesse bouleversante, les Scores se sont appropriés le morceau, y ont imprimé leur marque, l'ont customisé à leur manière, en ont saisi le balancement particulier créé par cette ligne de basse et ces riffs de guitare qui ont l'air de se marcher dessus, Ben magistral au chant, pas de criaillerie, mais sa voix évoque le moutonnement infini de l'asphalte et ce désir fou de liberté et cette appétence pour le goût sauvage de la vie qui reste une des vertus cardinales du rock'n'roll, public subjugué, longs applaudissements, et puis le plus amer, Hammer of Life, le dernier morceau, la philosophie à coups de marteaux, ce besoin irrépressible proprement humain de casser les plus beaux jouets que l'on a soi-même fabriqués, la musique nous remplit et nous transporte, mais l'impression que plus personne n'écoute, l'assistance stupéfaite, silencieuse, chacun renfermé en soi-même à méditer sur la réalité des songes qui ne collent à vos doigts qu'un bien court moment et puis s'enfuient l'on ne sait pas trop pourquoi, le chef d'oeuvre s'achève, Ben nous remercie, des mots de braise et de feu, évoque la fin d'un cycle qui se termine sans haine et sans tension et d'un autre qui ne manquera pas de s'ouvrir, Scores est arrivé au bout de son sillon, l'oeuvre est accomplie, la boucle est en train de se refermer, et c'est tout, et les applaudissements éclatent, chaleureux, infinis, ils sont sortis depuis longtemps de scène que le crépitement des remerciements continue... Un instant de grâce et de gratitude. Le concert aurait pu s'arrêter là que rien n'aurait manqué, il est des moments d'une telle intensité qu'ils se suffisent à eux-mêmes, merci SCORES pour tout ce que vous avez accompli, et ce set de toute beauté qui sut accrocher un reflet d'éternité.

SEVENTY SEVEN

The show must go on... scène vide, retentit une musique western d'Ennio Morricone, l'on ira jusqu'à la fin du morceau avant que '77 n'investisse le plateau, trois grands gaillards devant – à croire qu'il faut passer sous la toise pour entrer dans le groupe - mais non le quatrième est d'un gabarit bien plus modeste, un freluquet quand on le compare à ses acolytes, Andy Cobo s'installe à la batterie. Etonnant. L'est comme ces boxeurs qui ne connaissent que deux parades, le crochet du droit et le crochet du gauche. Vous refile cent fois de suite le même plan, légèrement de profil, orienté selon sa caisse claire, idem pour le break, la même distribution à chaque fois. Mais, il y a un mais. Cela pourrait être monotone. Pas du tout, vous dégage un train d'enfer, une machine gun inépuisable, une pêche infernale, d'une efficacité exemplaire, un plaisir extraordinaire à le voir jouer, avec sa coupe de cheveux à la P. J. Proby, son allure de gamin, et sa manière de bomber le torse, de lever le poing et d'exhiber fièrement les muscles de ses bras après chaque folle exagération rythmique, il pousse le groupe d'une façon insensée. D'autant plus folle que les trois tueurs de devant n'ont pas besoin qu'on leur donne le mauvais exemple. Arnaud Valeta et LG Valeta sont aux guitares, pas de la valetaille de dernière zone, vieille Gretch écaillée pour Arnaud et Gibson guère en meilleur état pour LG, viennent de Barcelone, sont comme tout Espagnol qui se respecte donnent l'impression d'avoir toujours une paella sur le feu et un taureau à tuer. Un bicho trucidé chasse l'autre vitesse grand V. Vous envoient de ces estocades de riffs à vous transpercer le corps, de l'acier de Tolède trempé, flexible et imparable. A la basse Guillem Martinez ne s'en laisse pas compter. Vous coupe les oreilles et vous hache la queue cent coups férir. A eux trois ils vous tissent un rideau de fer hardique impénétrable, et avec Andy par derrière qui vous bat la sangria à l'agua ardente, vous avez intérêt à vous faire du souci. Ses congénères le laissent tout seul pour un petit ( en stylistique cela s'appelle de l'antiphrase ) solo, nous montre tout ce que l'on subodorait qu'il devait savoir faire, nous expose à loisir, son truc à lui pour dézinguer le zinc des zimballes, l'on dirait qu'il les crisse avec des griffes de chats, vous scratche la crash et vous ride la ride, un gamin instable qui ne peut s'empêcher de taper de-ci de-là, l'on ne sait pas pourquoi, les baguettes en vadrouille, la pédale qui tamponne la grosse caisse, arrêt-buffet, en profite pour gonfler le biscoto de son bras droit à la Popeye voulant impressionner Olive et brusquement c'est la fixette sur el cencerro, je vous sers le terme hispanique, en français ce serait cloche à vache, heureusement d'ailleurs que la bovidette n'est pas là, sinon elle vous prendrait une de ces dégelées à mériter l'urgente intervention de la SPA, bref la cowbell il vous la fait meugler à faire trembler les loups les plus féroces de peur dans les alpages, l'anarchie totale et une miraculeuse architecture, de quoi flanquer une jaunisse sidérante ( et une leçon d'harmonie transgressive ) à tous les timbaliers du London Symphonic Orchestra, en tout cas l'assistance applaudit à tout rompre, tandis que ses compagnons reviennent opérer une dernière razzia de guitares sans retard. Quittent la scène sous les acclamations. Seventy Seven, pure jouissance rock'n'roll.

THE NEW ROSES

Faudra quatre morceaux pour entrer dans les corolles carnivores des Nouvelles Roses. Après la tornade des Seventies, la tâche me paraissait quasi-impossible. Mais vont y réussir complètement. Efficacité allemande. Vitesse et confort. En douce, vous enveloppent l'air de rien, s'entendent comme des larrons en foire de Berlin, normal viennent d'outre-Rhin, vous enfonce dans la meilleure ouate astringente que vous trouverez sur le marché. Hardy est aux drums et Urban Berg à la basse, vous filent le chewing-gum de base, malléable à volonté et d'une élasticité à toute épreuve, refuse de se désintégrer, de se réduire à quelques filaments filandreux qui vous prennent les amygdales au lasso, une section rythmique de rêve sur laquelle vous pouvez tout vous permettre. Cela tombe bien car les deux ostrogoths restants profitent largement de l'aubaine, Norman Bites et sa Gibson en V, vous la manie comme vous un pique-date pour attraper les olives lors de l'apéritif, une dextérité, une habileté confondante, l'en fait ce qu'il veut et il lui demande le maximum, déjà de sonner juste durant qu'il joue, les esprits chagrins avanceront que c'est la moindre des choses, absolument d'accord mais Norman n'est pas homme à perdre le nord, profite du fait qu'il soit sur scène pour parfaire son parcours santé, déambule comme un dératé de long en large, exercices d'assouplissements divers, enchaînement de vertigineuses postures dignes de l'atha yoga, s'arque-boute le dos en arrière à s'en faire péter la moelle épinière, saute, bondit, s'enveloppe la tête de ses longs cheveux, un mélange détonnant de narcissisme et d'attention aux autres, immobilise ses doigts en plein milieu d'un solo pour que le photographe puisse réussir son cliché, surveille attentivement du coin de l'oeil les trois gaminos tout devant leur scène, leur sourit, leur serre la main, leur refile ses médiators, entre temps il joue, et plutôt mieux que bien, à peine touche-t-il ses cordes que cela s'entend, de la haute précision, vous envoie de ces riffs à l'indolence de panthère, à la royal tiger, tachetés à la léopard, l'est chamanisé, habité de l'aisance majestueuse des félins... Timon Rough est au centre, le grand sorcier c'est lui, guitare d'appoint et de pointe, accompagnement et notes qui vous transpercent et vous déchirent, mais au bout d'un moment vous n'y prenez plus garde, vous envoûte de sa voix, épine acérée et suavité des roses, légèrement éraillée, style expérience du baroudeur à qui on ne la fait pas qui a tout connu et tout vécu, la module savamment, l'en profite pour vous engranger dans ballades envoûtantes, les guitares pleurent et votre coeur saigne, vous hypnotise, vous emmène où il veut, commence tout doux mais très vite la machine s'emballe et ça prend une ampleur majestueuse, technicolor et coucher de soleil, le vent courbe les épis de blé, subitement la tempête déboule et déracine les arbres, et enfin un soleil mélancolique baigne le paysage, mais inutile de recourir au suicide il existe des remèdes à tout explique-t-il, une fille perdue et dix dives bouteilles de whisky retrouvées, ivresse joyeuse, et voici un boogie d'enfer qui vous déboule dessus pour vous entraîner dans une course folle... Reviendront pour un rappel de quatre morceaux, deux trip ballades à vous faire gémir sur les morts de Roncevaux et deux hard songs qu'ils ont dû mal à terminer, remettant à chaque fois que le moteur s'arrête de la gazoline dans le réservoir et c'est reparti pour un tour de piste à fond de train, sortent sous les acclamations du public dont une grosse partie est manifestement composé de fans avertis.

BEAUTIFUL FRIENDS

Les Scores sont dans le hall, possèdent et vibrent de l'indéfectible beauté de la vingtaine, viennent d'offrir et de partager le reliquat de leurs deux disques et de leurs t-shirts, sont maintenant maintenant réunis en cercle – ring of fire - restent soudés entre eux, même s'ils se séparent, chacun ira son chemin, encore incertain, mais mille pistes d'intensité inexplorées les attendent. Rock'n'roll can never die !

Damie Chad.

CONSEIL / CLIP

POGO CAR CRASH CONTROL

TEASER

Savent faire monter la sauce les Pogo d'abord un teaser pour annoncer la parution immédiate du Clip. Tête totémique de mort sanglante qui se décharne vitesse grand V jusqu'au squelette final en neuf secondes. Plus la mâchoire inférieure qui rigole. Bientôt un nouveau clip en lettres rouges s'inscrit sur l'écran. Grand guignol pré-néolithique. Esthétique sauvage écriront plus tard les ethnologues.

CONSEIL

Hall blancheur aseptisée d'hôpital. Psychiatrique. Inutile de préciser, vous vous en doutiez. Nouvelle méthode, thérapeutique douce, on laisse les pensionnaires vaquer à leurs occupations habituelles. Afin de ne pas provoquer le stress supplémentaire que ne manque pas d'induire une coupure par trop brutale avec les comportements existentiels antérieurs à l'enfermement. Me permettrai pas de condamner cette cure médicale d'un genre nouveau, me contenterai d'en juger sur pièce au vu des résultats. Que nous devons avouer déplorables.

Certes l'on a remplacé la bonne vieille camisole de force par un t-shirt d'un blanc immaculé et d'un futal noir ébène, et on leur a refilé leurs instruments. Les pauvres, par un réflexe pavlonien du pire effet se sont précipités dessus et se sont lancés dans une répétition, peut-être même se croient-ils en leur cerveau dévasté en plein concert. Le document que nous communique si aimablement le docteur Romain Perno est des plus intéressants. Réalisé avec un scanner des plus révolutionnaires. Le principe en est simple. Au lieu de vous refiler des coupes gélatineuses de synapses en pleine action, totalement incompréhensibles pour tout individu dépourvu d'un diplôme d'ingénierie scanique, la bécane traduit l'activité mentale des neurones en les donnant à lire comme ces réactions émotionnelles qui affectent votre visage lorsque vous recevez un courrier de votre percepteur vous réclamant cinq ans d'arriéré-d'impôts.

Terrible et effarant spectacle. La caméra se fige sur le visages de nos P3C, les images se bousculent et se coagulent, un cauchemar épileptique, les plans se succèdent et s'entremêlent, ruptures schizophréniques et fractures paranoïaques se chevauchent, rien de stable, tsunami de rictus démoniaques, éclats du miroir de l'âme fragmentée, brisée, éparpillée, tous atteints, irrémédiablement, accrochez-vous c'est la réalité du monde qui se fragmente, je n'ai jamais vu ça grommelle le docteur Perno, et j'ai bien peur que ce ne soit transmissible, une espèce de virus mental qui affecte ceux qui se trouveront pris dans les rayons de leurs yeux globuleux d'un bleu si pur, une catastrophe, je crains de rester dans la mémoire de l'humanité comme l'inventeur du bacille de Perno, le plus répugnant qui soit, vous rendez-vous compte cher Damie, encore quelques mois de recherche et j'aurai isolé le microbe de la folie. Une espèce de fibrome méningé dont la propagation se révèlera cent mille fois plus dangereux que le virus du sida. Je prévois une pandémie qui risque d'éradiquer l'espèce humaine de la planète.

Je me hâte de répondre : certes cher Doctor Perno, c'est parti pour un sale pastis mais il y a tout de même un bon côté à ce phénomène, ce qui est mauvais pour l'humanité est visiblement et auditivement très bon pour le rock'n'roll ! Evidemment rétorque-t-il, si vous le prenez ainsi, mais restons sérieux, je vous en conjure interdisez-vous de révéler à vos lecteurs l'existence de cette vidéo. Vous risquez de déclencher l'apocalypse cérébrale générale. Je me demande même si je ne devrais pas vous interner sur l'heure. Quatre armoires d'infirmiers s'approchent de moi matraque plombée en main, je hurle, ne me touchez pas bande de brutes, mais il est déjà trop tard... Effet rédhibitoire soupire tristement le Doctor Perno.

Damie Chad.

THE HOWLIN' JAWS

COMIN' HOME / I'M HOWLIN'

DJIVAN ABKARIAN : double basse – vocal / BAPTISTE LEON : Drums / LUCAS HUMBERT : guitar

Comin'Home : la voix devant comme jamais sur un enregistrement des Jaws, derrière big mama et la guitare de Lucas sonnent le tocsin, mauvais augure qui se concrétise très vite, Djivan plus pressant que jamais, la batterie de Baptiste qui s'effondre en une dégringolade de fin de monde, Lucas qui finit la catastrophe d'un solo au couteau de commando et Djivan qui vous jette le vitriol de son vocal à la figure, tout cela pour fêter son retour. Vous n'en espériez pas tant ! I'm howlin' : lycanthropie aigüe. Djivan vous susurre un hululement à la douceur d'autant plus inquiétante, et les deux autres loups-cerviers enfuis tout droit du poème d'Alfred de Vigny, vous mijotent un de ces accompagnements de brindille foulée dans le piétinement de pattes peu bruiteuses, le genre de menace insidieuse qui ne saurait durer, vous tombe tous les trois sur un paisible troupeaux de brebis que tour à tour, basse, guitare, batterie entreprennent d'égorger méthodiquement. Le sang frais leur refile une fièvre pulsative, et Djivan clame son contentement à tous les échos. Le désir de chair fraîche n'attend pas. Un morceau à écouter comme la face obscure du petit chaperon rouge.

Les Howlin' deviennent les serial killers du single. Troisième de la série. Les chasseurs de trésor sont sur les dents. Ces trois petits rectangles colorés risquent de devenir des pièces de collection extrêmement prisées par tous ceux qui ont la désagréable manie d'arriver après les batailles ou que leur maman auront éjectés de leurs ventres bien après le déroulement de l'aventure. Quand on pense à tous ces millions d'imbéciles qui n'étaient pas nés alors que l'on construisait les Pyramides ! Tout y est. Z'ont tout compris. Pochettes esthétiques et morceaux d'une imparable efficacité, développent un style et un son qui n'appartiennent qu'à eux. Un des groupes français actuels les plus essentiels. Alors qu'il y a plein de britanic guys qui ne font pas preuve d'autant de pertinence imaginative et refondatrice...

Damie Chad.

AUSTIN OSMAN SPARE

OEUVRES / Tome I

Trad : PHILIPPE PISSIER

( Collection ANIMA / Mars 2017 )

Je vous chronique ce bouquin, je vous sauve la vie. Ne me remerciez pas, envoyez-moi plutôt un chèque. Prochain dîner en ville, coup de Trafalgar, vous vous retrouvez assis en face de Jimmy Page, vous vous sentez mal, que lui dire qu'il ne sache déjà ? Page ce n'est pas la petite voisine du troisième qui ouvre des yeux émerveillés lorsque vous lui montrez votre collection de pirates de Led Zeppe. Ce n'est pas à lui que question rock vous allez lui en remontrer. Il existe bien une sortie de secours. Mais elle est fermée à clef, barricadée de l'intérieur avec des blocs de béton de dix tonnes. Jardin secret de Monsieur Page. Depuis des années, les journaleux n'osent plus évoquer le sujet. Secret défense, à la moindre ombre d'un semblant de fausse allusion Page devient muet comme une tombe. Son visage se ferme, une ange aux ailes cassées passe... ( voir le logo de Swan Song Records ). Ce bouquin est le cheval de Troie qui va vous permettre de pénétrer dans la citadelle. Attention, une fois que vous serez dans la forteresse, faudra assurer, avec ce diable de Page, c'est le grand jeu qui commence. C'est que dans sa vie Page ne s'intéresse qu'à deux choses : la réédition des oeuvres complètes de Led Zeppelin, et Aleister Crowley. La Grande Bête de l'Apocalypse, the king of the road 666, voici votre angle d'attaque, plein feu sur le maître du Dirigeable, Austin Osman Spare est l'anti-Crowley par excellence. Maintenant que vous avez déclaré la guerre, je ne vous laisse pas tomber, vous fournis quelques biscuits, la discussion risque d'être animée.

Austin et Aleister se sont connus, de près. Se sont fâchés aussi. Spare ne pouvait supporter cette grande folle de Crowley. Trop de clinquant, trop de baratin, grotesque et irritant. Le cérémonial, les rituels alambiqués, les formules magicques secrètes révélées par une mystérieuse entité de l'outre-monde, Spare n'en avait rien à faire. Charlatanisme. Lui aussi pratiquait la Magie. Selon un autre mode.

Voici donc le premier volume de ses oeuvres. Vincent Capes et Philippe Pissier ont rajouté aux quatre livres écrits et dessiné par Spare, une introduction d'Alan Moore, et un essai de Julian Moguillansky, manière de vous éviter de perdre pied à la troisième page... Spare naquit en 1886, très tôt il se fait remarquer par ses dessins qui rivalisent avec ceux de Aubrey Beardsley. Une carrière d'artiste reconnu s'ouvre devant lui, mais peu à peu il s'en détournera et finira par y renoncer. Une tâche bien plus étrange l'accapare...

L'est de ces hommes qui cherchent au-delà du vernis de la réussite sociale à réaliser leur moi profond, afin d'en éprouver les modalités les plus opératives. Il ne s'agit pas de faire quelque chose ( de bien ou de mal ) de sa vie, le dernier imbécile venu y parvient sans difficulté, mais d'acquérir une intime compréhension de la réalité afin de pouvoir l'acter selon sa volonté.

Le lecteur ne sera pas sans penser au concept de volonté de puissance de Nietzsche, mais le travail d'un Spare est davantage redevable de la tradition ésotérique que de la philosophie occidentale proprement dite. D'où l'emploi d'un vocabulaire qui n'est pas spécifiquement défini. A la place de concepts il use de vocables utilisés en tant que points de fixation et de globalisation sémantique, le mot envisagé en sa puissance poétique imaginale, ce qui laisse évidemment libre-cours à maintes indéterminations.

Le vecteur de base sparien est le Moi. Rien à voir avec l'égo ou le cogito. Simplement mon appréhension du monde. Premier piège à éviter : ne pas penser que vous détenez la vérité. Si vous trouvez que le paysage est beau, n'oubliez pas que quelqu'un d'autre le trouvera laid. Pire, même si tout le monde se pâme, la possibilité qu'il soit empreint de laideur n'en demeure pas moins. Ni beau, ni laid. Ni-Ni exclut le nihilisme tout comme moins par moins induit la positivité mathématique. Ni-Ni signifie les deux à la fois, en le sens que toute présence objectale s'inscrit dans la dualité de sa non-existence. Deuxième piège à éviter : ne pas céder au doute. Choisissez. Assumez, en toute connaissance de cause. Remarquez en passant que la non-existence de Dieu n'est guère plus importante que l'absence causale aristotélicienne... Bizarrement nous sommes sur une route qui n'est pas sans parallèle avec la démarche kantienne !

Maintenant que vous avez réduit le champ des possibles de l'univers à la non-existence de sa possibilité impossible, il vous reste à agir dans cette espèce de zone de haute neutralité qu'est la réalité. Austin Osman Spare possède sa méthode : les sigils. Les sceaux. S'agit de se fabriquer un signe qui vous permette d'oeuvrer au sens quasi-alchimique de ce terme. Ne vous trompez pas, la réalité extérieure n'offre guère d'intérêt. Elle n'est qu'une interprétation infinie. Ma représentation selon Schopenhauer. L'autre versant de votre volonté élective. Les strates du monde sont à l'intérieur de vous. Freud appellera cela l'inconscient. Mais ne l'imaginez pas comme la poubelle de vos interdits et de vos peurs de laquelle vous ne pouvez de temps en temps vous empêcher de soulever le couvercle. Non, considérez plutôt le gouffre abject de vos immondices phantasmatiques en tant que matrice des temps perdus – qui sont donc aussi conservés – je vous laisse à vos explorations archéologiques. C'est ainsi dans ce mémoriel terreau temporel que l'induction magique de la subjectivité s'objectivise.

Les sceaux sont comme des symboles, des signes simplifiés à l'extrême que vous griffonnez à tâtons sur un morceau de papier dans le but de les mentaliser facilement. Les tenir toujours en représentation dans votre esprit durant votre vie quotidienne. Vous serviront au moment idoine, un peu à l'instar de ce couteau suisse que vous trimballez depuis deux ans dans votre poche mais qui à l'instant précis et critique se révèle l'outil idéal qui vous permet de vous tirer d'une situation difficile... Les quatre espèces de runes zodiacales qui ornent la pochette du Zeppelin IV ne seraient-ils pas des sceaux spariens ?... Profitez-en pour accuser Page de haute trahison. Autre piste de recherche : cette mode des monogrammes dans les milieux artistiques à la fin du dix-neuvième siècle desquels les doctes chercheurs universitaires ne se sont jamais enquis... Et pourtant que de réflexions à mener lorsque l'on considère l'analogie graphique de l'entrelacement serpentaire mallarméen avec la constellation finale du Coup de Dés...

Spare s'est aussi intéressé à la technique du dessin inconscient. Dessiner sans réfléchir, pour ensuite réfléchir à ce que vous avez dessiné. L'écriture automatique des surréalistes n'est pas loin, mais les buts poursuivis ne sont pas les mêmes. Le surréalisme c'est encore le Connais-toi toi-même de la sentence inscrite sur le fronton du temple de Delphes, Spare c'est la deuxième partie de la devise, celle qui établit la nature des Dieux... Le livre présente de nombreux dessins de ce type. Qui ne sont pas très esthétiques, du moins à mon goût, mais ce n'est pas la recherche de cette qualité qui a présidé à leur élaboration, à leur menstruation psychique. En ajout des travaux graphiques de l'artiste, notamment des projets d'Ex-Libris, ces petits rectangles de papier, autant marque d'appropriation hommagiale qu'exaltation hiéroglyphique de soi-même que les bibliophiles se faisaient un devoir de coller sur les pages de garde de leurs exemplaires, tradition qui s'est quelque peu perdue mais qui d'après moi survit étrangement dans ces flyers que les groupes de rock distribuent pour annoncer leurs concerts... Quand on aura rajouté que le sexe semble être pour Austin Osman Spare un moyen initiatique et destructeur des plus essentiels, le lecteur se retrouve en pays de connaissance. Notons que Spare emploie souvent le mot femme quand il veut signifier sexe... Soyez déductifs.

Les recherches de Spare sont relatives, pour ne pas dire absolument relatives – à l'obtention d'une vie de plaisir. Il ne s'agit pas de copuler à outrance. Mais c'est ici que nous voyons s'inscrire en filigrane une des faiblesses de la pensée ésotérique. Celle-ci est fortement marquée par la culture chrétienne qui a accompagné sa naissance et son déploiement. Bien entendu elle possède aussi ses racines païennes, mais elle s'est avant tout pour ce qui nous concerne développée en des siècles éminemment christianophiles. Si bien que Spare et Crowley nés et élevés dans l'Angleterre protestante ont érigé leurs oeuvres impénitentes à l'encontre du puritanisme anglo-saxon. Mais culturellement imprégnés d'un substrat biblique ils ont tenté de pervertir ce legs nauséabond de l'intérieur. Leur vision de la sexualité n'est pas libératoire telle que notre modernité la conçoit, ils effectuent un travail de sape en la présentant comme un retour aux temps édéniques. Perfection de la nudité éveillante d'Eve. Effraction des portes originelles. Au siècle précédent, Les Chants d'Innocence et d'Expérience de William Blake s'aventuraient déjà en de telles et semblables extrémités. Spare est vraisemblablement plus près de Blake que Crowley attiré par l'exemple communautaire de l'abbaye de Thélème. Le fait que Blake et Spare aient été avant tout des artistes – alors que Crowley s'inscrit par devers ses qualités intrinsèques d'homme de lettres et de poète dans le registre des grands communicants – explique la filiation en quelque sorte naturelle entre Spare et Blake qui illustrait ses propres textes.

Austin Osman Spare finit sa vie dans un relatif anonymat. Entouré de ses chats dans le Londres populaire. L'homme s'effaça de lui-même. En notre pays, son nom a disparu de la mémoire collective. Il n'en est pas de même en Angleterre où il ne fut jamais entièrement oublié et où son oeuvre graphique et sa trajectoire individuelle fascinent de nouvelles générations. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des générateurs de la Magie du Kaos... Pour les lecteurs sceptiques quant au sérieux des élucubrations de type sparien et crowleyen, emplis de doute cartésien, nous conseillerons de lire Vision de Yeats, ils ne trouveront pas meilleure introduction, issue du répertoire estampillé « Littérature sérieuse, grand écrivain », à ce type de démarche intellectuelle des plus borderline. Si le Christ a marché sur l'eau pourquoi l'homme s'interdirait-il de s'aventurer au-dessus de l'abîme !

Les esprits curieux ne manqueront pas de se procurer ce premier volume, grand format, papier Bouffant, impression exemplaire, couverture d'un orange philosophal rehaussé d'une titulature d'un jaune aussi dorée qu'une aube, 290 pages, pour la modique somme de 23 euros. Pas cher. Mais le chiffre de l'Eris. Certains comprendront. Mais un lecteur averti en vaut deux.

En tout cas, Jimmy Page connaît tout cela.

Damie Chad.

P. S. : lire aussi notre chronique sur Magick d'Aleister Crowley in KR'TNT ! 162 du 07 / 11 / 2013. Vous y retrouverez en ses oeuvres les plus figuratives Philippe Pissier qui s'impose de plus en plus comme l'un des activistes ésotéristes les plus germinatifs de notre temps. Une figure essentielle à découvrir.

13:10 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : t-shirt, pogo car crash control, scores, seventy seven, new roses, romain perno, howlin' jaws, austin osman spare, thee oh sees

01/02/2017

KR'TNT ! ¤ 314 : KIM SALMON / DÄTCHA MANDALA / POGO CAR CRASH CONTROL / JAMES LEG / ELVIS PRESLEY

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 314

A ROCKLIT PRODUCTION

02 / 02 / 2017

|

KIM SALMON / DÄTCHA MANDALA / POGO CAR CRASH CONTROL / JAMES LEG / ELVIS PRESLEY |

Kim est Salmon bon

Et même pire que Salmon bon. Kim Salmon a du génie. Quand on le voit sur scène, on comprend qu’il est né pour ça, pour jouer du rock sur scène, même s’il se retrouve après trente ans de pérégrinations sur la petite scène d’un bar de Ménilmontant.

Visiblement, c’est à la Féline que se termine la carrière des cult-stars de l’underground, mais l’ambiance y est si bonne qu’on s’en félicite. Ça se transforme même en concert de rêve. La bière y est fraîche, le public conquis d’avance et Kim Salmon joue à cinquante centimètres, alors que peut-on espérer de mieux ? Il joue en trio et Dimi Dero bat le beurre. Il porte une chemise à fleurs, un jean et des boots rouges. Comme Kim cumule les expériences, il dispose désormais d’un répertoire très riche. Trop riche, pourrait-on dire. Il peut taper dans les albums des Scientists, dans ceux des Beasts of Bourbon, dans ceux des Surrealists, dans ses albums solos et dans ses projets parallèles et monter une set-list de rêve, ce qu’il fait.

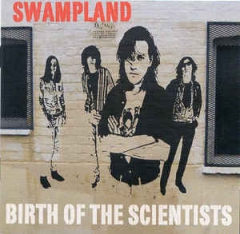

On entend des hits fatidiques comme «Swampland», inévitablement, mais aussi un «Cool Fire» tiré du fantastique troisième album des Beasts, «Black Milk», «Frantic Romantic» qui date des origines et puis bien sûr les deux énormités tirées de son dernier album solo, «My Script» : «Destination Heartbreak» et l’implacable «Already Turned Out Burned Out». Et puis histoire d’enfoncer le clou pour de bon, il termine avec une version définitive de «We Had Love», une sorte de classique garage capable de nous hanter jusqu’à la fin des temps.

Les Scientists firent partie de la petite scène culte underground des années 80, avec le Gun Club, les Spacemen 3, les Cramps et les Mary Chain. Rien qu’avec ces cinq groupes, on avait de quoi tenir pendant la décennie maudite.

Leur premier album sobrement intitulé The Scientists parut en 1981. On l’appelle aussi the pink album. Sous sa pochette rose et particulièrement insignifiante, l’album sonnait très power-pop et on surprenait Kim en flagrant délit d’imitation de Joe Strummer sur le premier cut, «Shadows Of The Night». Il fallait attendre la face B pour trouver un peu de viande, notamment dans «Teenage Dreamer» qui semblait traversé par le petit riff de «Death Party» mais en accéléré. C’était une coïncidence amusante, on retrouvait l’esprit de ce groove mortel, avec de longs passages ombrageux et des vents de broussailles. Dans «Walk The Plank», ils se prenaient pour les Jam, un mimétisme de mauvais aloi. Et ils s’enfonçaient toujours plus dans l’erreur avec «Larry», ce qu’on appelait alors du fake english sound. Ils sauvaient l’honneur avec le dernier cut, «It’ll Never Happen Again», poppy comme ce n’était pas permis, mais le groupe montrait une assurance exceptionnelle et nous sortait le meilleur des sons.

Sur la pochette du second (mini)album Blood Red River, les cheveux des Scientists avaient poussé. C’est avec cet album qu’ils trouvèrent leur véritable identité. Ils proposaient en effet un son basé sur le groove primitif, celui de l’anaconda géant qui rampe dans la moiteur de la forêt tropicale. L’un de leurs hits les plus viscéraux s’appelle «The Spin». Kim y plonge dans l’épaisseur du groove. Il y pique de sacrées crises et on y retrouve aussi le fameux riff de «Dirt». Comme la plupart des grands hits scientifiques, celui-ci est monté sur une bassline troglodyte. Visiblement, Kim est obsédé par Funhouse. Une autre stoogerie de haut rang se niche sur l’album : «Set It On Fire», chanté à l’insidieuse rampante, et même hurlé dans le néant du non-retour. C’est vrai que la composition de la photo de pochette rappelle celle du premier album des Stooges et Brett Rixton qui est au fond ressemble à Dave Alexander. C’est Tony Thewlis qui allume ce cut et les Scientists le jouent à l’admirabilité des choses. Le morceau titre sonne comme du boogaloo désespéré et sur «Rev Head», Kim sonne exactement comme Alan Vega. Par chance, cet album fut réédité en l’an 2000 par Citadel, le label australien qui eut l’intelligence de rajouter les cuts de singles qui ne figurent pas sur les albums, à commencer par le hit le plus connu des Scientists, «Swampland», une merveille de western-song gothique inspirée. On trouve aussi l’effarant «We Had Love», dévastateur et bousculé par de violentes montées de fièvre, le cut que Kim choisit aujourd’hui sur scène pour boucler son set en beauté. Et puis cette version fantastique du «Clear Spot» de Captain Beefheart. Kim n’a pas la voix, c’est sûr, il lui manque le fond de cuve, mais le son est au rendez-vous. Tony sait faire son Zoot Horn Rollo, pas de problème. On trouve aussi à la suite «Solid Gold Hell», certainement le plus brillant hit scientifique, un chef-d’œuvre de heavyness déviante et la basse de Boris fait le show car elle traverse le cut en crabe. Fascinant ! Autre merveille : «Demolition Derby», un vrai cut-bulldozer qui dégage tout, les avenues et les bronches. Une vraie mastication de riff et comme par hasard, on pense au «Death Party» du Gun Club.

En plus de Blood Red River 1982 - 1984 Citadel a aussi fait paraître The Human Jukebox 1984-1986, la réédition de l’album augmentée de cuts de singles. Ces deux disques valent l’investissement, car dans les livrets, Kim Salmon raconte toute l’histoire des Scientists à Perth, à Sidney, puis à Londres, où ils se firent connaître grâce au soutien de Lindsay Hutton. C’est assez passionnant, car Kim raconte une multitude d’anecdotes, comme celle-ci, qui se déroulait à Amsterdam, devant un club où devaient jouer les Scientists : des mecs les traitaient de kangourous, alors Kim raconte que ça s’est terminé en bagarre.

L’année d’après sort un autre mini-LP, This Heart Doesn’t Run On Blood, This Heart Doesn’t Run On Love. C’est une manie, mais en fait une bonne manie. Pour au moins deux raisons, l’énorme «Solid Gold Hell» qu’on en finit plus de réécouter à cause de cette bassline qui traverse le cut en crabe - Getting really used to live in solid gold hell - et «This Life Of Yours», atmosphérique et underground en diable, comme bardé de toiles d’araignées. On les sent partis une fois de plus à la dérive, la basse de Boris remonte dans le mix de manière seigneuriale et Kim se met à chanter comme Jeffrey Lee Pierce.

Selon Robyn Gibson de Sounds, les Scientists étaient parfaits : long greasy hair, low slung pants, ugly feedback, two chords songs over one note basslines, malovelant countenance.

Deux énormités trônent sur You Get What You Deserve : «Hell Beach», une pure stoogerie - Kim chante comme Iggy, avec l’instance nasale des bas-fonds motorcityques - et «Demolition Derby monté sur le riff de «Death Party» ralenti et bien régurgité. C’est tout l’intérêt du cut : le goove de Death, ils ne s’embêtent pas, ils tapent là dans l’un des meilleurs grooves de l’univers et voilà, le tour est joué. En B on trouve «Atom Bomb Baby», accompagné par un gimmick frelon et chanté à la stoogerie des profondeurs de l’underground ténébreux. Kim attaque «Lead Foot» à la Jeffrey Lee, à l’insolence gun-clubbique. On note aussi la présence de l’excellent «It Came Out Of The Sky», garage harcelé par Tony Thewlis sous la pure dominance sulfrique du son de basse.

En 1986, ils ré-enregistrent tous leurs hits : c’est le fameux album Weird Love. Quel festin ! Ce sont des cuts dont on ne se lasse pas, allez hop, ils reprennent «Swampland» avec l’ in my heart bien timbré, le stoogy «Hell Beach» bien primitif et même ashetonien, «Demolition Derby - fuelled with a love song gone wrong, comme le dit si élégamment Kim - et «We had Love», le hit du cru. Non seulement le chant y est insistant, mais le riff l’y est encore davantage, alors ça devient rudement intéressant. En B, ils tapent dans «Of It’s The Last Thing I Do» et dans les commentaires, Kim cite le nom de Travis Bickle. C’est joué à l’épaisseur scientifique et visité par l’admirable groove de basse de Boris. Big atmospherix avec «Set It On Fire». On retrouve dans ce cut tout ce qui va faire la force des Chrome Cranks et de Gallon Drunk, le sens du groove souterrain et inspiré. Ils bouclent cet album magique avec une version faramineuse de «You Only Live Twice» qu’ils traînent à la mauvaise vitesse. Quelles brutes ! Le gluant qui suinte de l’ambiance leur va comme un gant.

Ils ne sont plus que trois pour Human Jukebox, Tony Thewlis, Kim à la basse et un batteur du nom de Nick Combe. Spontaneous sonic outburst and desconstruction : voilà comment Kim définit cet album déroutant. Le morceau titre qui ouvre le bal nous plonge tout de suite dans l’ambiance scientifique : dégelée de son et gros coups de jus. Ils avaient compris que tout reposait sur le son et qu’on pouvait aller très loin dans l’explosion des limites. Dans la fournaise on croit parfois distinguer des bouts de Velvet. C’est en effet la dynamique de «Sister Ray» mais avec des queues de phrases grillées au 220 et donc racornies. «Distorsion» sonne comme un cut privé d’espoir, trop épais, lymphatique, comme largué au large, dans une drôle de dérive. C’est hallucinant de liquidité, une sorte de fin du monde de distorse molle. Encore un exploit vicelard avec «Born Dead», claqué à l’accord violent et incroyablement incisif. Kim chante sale et Tony gratte acéré. Leur riff insistant révèle une dimension bornée, peut-être même un manque d’idées, tout au moins pour cet album. Ils finissent avec un mélopif hors du temps, «It Must Be Nice» - It must be nice to die at night - Lourd de sens et de présence et chanté à la mélodie. On a là le hit du disk. Kim résume bien l’art des Scientists : fuzz-guitar overload minimalism and primal beat.

L’album idéal des Scientists est probablement Sedition, paru en 2007 et enregistré live au Shepherd Bush Empire. On y retrouve la formation originale, Kim, Boris et Tony, avec Leanne Cowie, qui avait flingué une tournée anglaise dans les années 80 parce qu’elle ne savait pas jouer de la batterie (elle apprenait). Dans le petit livret qui accompagne le disque, on peut lire des hommages de Jon Spencer, Warren Ellis et Henry Rollins. Les Scientists jouent tous leurs hits, à commencer par l’infernal «Swampland», bien doté à la mélodie. Kim sait monter un coup. Il sait hanter - In my heart, there’s a place called swampland - Il chante ça à l’épique de la désespérance, comme Jeffrey Lee Pierce. En écoutant «Burnout», on voit bien qu’il tient son chaos en laisse. Il ne lui laisse pas de mou. Il jette des pelletées dans le brasier. Tout est très incandescent chez les Scientists. Et voilà l’effarant «Solid Gold hell», attaqué à la fuzz, et la mélodie descend en diagonale à travers le mur riffique. Kim se lamente à la body of soul. Il s’adosse au meilleur wall of sound du monde et Boris envoie ses notes d’infrabasse perforer le chaos. Avec «Nitro», ils rendent hommage aux Stooges. Cette mélasse vaut bien «Funhouse». Kim crie. Kim couine. Kim cuit. Et avec «Set It On Fire», on retombe dans la fournaise scientifique. Kim compte parmi les héros les plus fulgurants de l’histoire du rock, soyez-en sûr. Il pousse des waouh d’antho à Toto et surnage à la surface d’une extraordinaire mélasse de son avec un fabuleux shouting de soute. Bel hommage à Alan Vega avec «Rev Head». Kim fait le talking show et navigue dans le groove urbain. Il peut screamer his head off. Et on repasse aux Stooges avec «When Fate Deals Its Mortal Blow», c’est battu et rebattu à la stoogerie et ça continue comme ça jusqu’à la fin, avec l’apothéose, «We Had Love», qu’ils font littéralement exploser sur les accords de Gloria. Comme dit Kim : six strings in one sound !

Si on aime les Scientists et qu’on dispose d’un budget confortable, alors ils faut rapatrier tout ce que sort le petit label basque Bang!, à commencer par Rubber Never Sleeps, un double album qui propose des bouts d’enregistrements live de la grande époque. En B, on tombe sur une version vivace de «Swampland», complètement saturée de basse par un Boris qui semble jouer la carte de la destruction massive. Dans «I’ve Had It», il fait gronder sa basse comme le dragon de Merlin, sous la surface de la terre. En C, on tombe sur une version explosive de «We Had Love», merveille d’excitation brutale, classique scientifique pur, bouillonnant et ravagé par ces charges héroïques. Ils font aussi une brillante reprise du «She Cracked» des Modern Lovers.

Une autre compile intitulée Pissed On Another Planet rassemble les premiers titres des Scientists. Dans les notes de pochette, Kim Salmon rappelle qu’au démarrage, il avait une idée claire du son qu’il voulait en tant que guitar head : Steve Jones ou Johnny Thunders. Pas étonnant que le cut qui donne son titre à la compile sonne comme un hit des Heartbreakers : même son et même magie au chant. Kim Salmon est l’un des meileurs caméléons de l’univers. Il sait reproduire le jouissif des Heartbreakers, cette fantastique foison de gros accords rockyrollah. On trouve aussi le premier single du groupe, Frantic Romantic», dont Greg Shaw avait acheté 500 exemplaires pour le diffuser via Bomp! Magazine. Cette power pop vitupérante n’a rien perdu de sa fraîcheur et en 2016, Kim peut encore jouer ce morceau sans problème. On sent bien qu’à l’époque, les Scientists trempaient dans la power pop à la Nerves. Il suffit d’écouter «Shake Together Tonite». C’est grouillant et vivifiant. Même chose avec «last Night». Ils vont dans des tas de directions, mais ils savent rester dans le musculeux harmonique. Un cut comme «It’s For real» éclate au grand jour, c’est plein de guitares et très impressionnant. Ces mecs sont à l'aise, ils sont déjà très complets. Avec «larry», Kim se prend pour un punk anglais. Il chante un peu cokney. On croirait entendre les Small Faces. Dans «Teenage Dreamer», il évoque les New York Dolls. Le riff évoque celui de «Death Party» du Gun Club et «Shadows of The Night» sonne comme un hit des Stiff Little Fingers. Quelle palette !